Étiquettes

ARTAME, Germaine Raccah, Paolo Merloni, Portraits de Poètes, d'Écrivains et d'Artistes, Valérie Travers

Germaine Racca à ARTAME

J’ai connu la peintre et poète Germaine Raccah en 2018, quand mon enfant Paolo, artiste peintre aussi, commençait à fréquenter l’atelier d’ARTAME Gallery, 37 rue Ramponneau à Belleville. Une association où Paolo se rend assidûment les après-midis pour échanger et travailler avec d’autres artistes sensibles et motivés comme lui. Un lieu de rencontres qui est aussi un primordial point de repère dans le quartier parisien, puisqu’on y trouve vraiment « l’art » et « l’âme ». Pendant les sept années qui se sont écoulées, j’ai eu la chance de suivre assez régulièrement le travail de Germaine, qui m’a toujours étonné par sa cohérence, sa force et son originalité. Son infatigable production d’œuvres d’art sortant nettement de l’ordinaire, mérite d’être plus largement connue que ne l’est déjà. Cela dit, la richesse et la complexité de son univers — où dessin, peinture et poésie s’enchevêtrent et fusionnent continument, avant de prendre chacune son chemin autonome — m’oblige à structurer mes commentaires en quelques volets successifs. Pour l’instant j’en vois deux :

— le premier, celui d’aujourd’hui, est consacré au dernier de nombreux « Livres » que la peintre et poète Germaine Raccah a accompli jusqu’ici ;

— le deuxième s’attèlera à quelques considérations sur l’auto-analyse que Germaine fait d’elle-même dans un texte très intéressant qu’elle a coécrit avec sa sœur Patricia.

Il y aurait aussi un troisième volet, concernant de façon spécifique le style pictural et la poésie de Germaine Raccah (une forme d’expression, celle-ci, tout à fait autonome dans son importance, exerçant par rapport à la peinture moins une fonction explicative voire didactique qu’une fonction dialectique et transgressive) dont j’aimerais parler aussi, mais dont je ne sais pas si j’en serai capable.

Germaine Racca à ARTAME

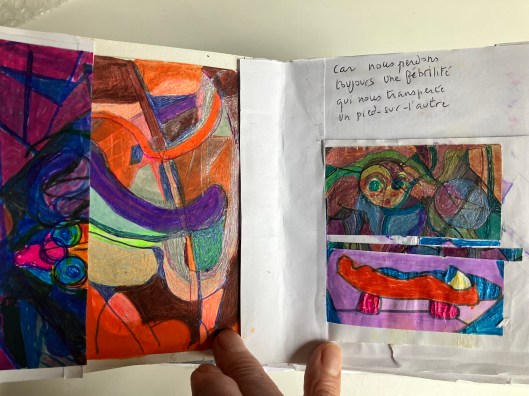

LE LIVRE-CATHÉDRALE DE GERMAINE RACCAH

Je vais donc essayer d’ouvrir une porte sur l’univers pictural et poétique de Germaine Raccah, par le biais d’un coup d’œil sur le dernier « Livre » que l’artiste vient juste d’achever. Une œuvre prodigieuse et (physiquement) fragile à la fois, destinée à des mains respectueuses ainsi qu’à des regards passionnés, dont il est intéressant de connaître la genèse et comprendre les significations artistiques et existentielles profondes. Tout comme les autres traces d’existence fertile qu’elle a « reliées » et gardées soigneusement (entre cent et deux cents œuvres originales), cette dernière « architecture peinte en exemplaire unique » de Germaine Raccah peut être comparée à une « cathédrale » conçue à différentes échelles. En fait, ses envoûtantes pages-tableaux peuvent évoquer soit la splendeur de vitraux capturant la lumière soit le caractère allégorique et narratif des bas-reliefs accrochés aux grandes portes. On y découvre la même dimension artisanale et la même passion initiatique caractérisant cette époque fondatrice de notre civilisation, même si, bien sûr, le moteur de l’action artistique et narrative tient moins à la célébration d’une foi divine qu’à la démonstration évidente d’une inébranlable foi dans la vie, en dépit de la vie même. En tout cas, le fait de refermer dans un contexte unique des œuvres qui seules méritent des espaces dédiés, confère à chacun de ses Livres une touche de sacralité.

Il s’agit enfin d’une œuvre chorale, multiple, où la primordiale source d’inspiration vient de la Nature dans sa variété et complexité ainsi que dans sa dimension cosmique. Entre les deux pôles de la vie et de la mort, les personnages de Germaine flottent dans la nature-cosmos comme le fœtus dans le liquide amniotique maternel. Cela naît d’abord, je crois, d’une sorte de « compromis pratique » entre les contraintes d’un emploi du temps limité pour chaque séance dans l’atelier et le flux incessant des images et des personnages que les mains de l’artiste fabriquent suivant l’inspiration d’une pensée ou d’un thème qui s’imposent au fur et à mesure. Travaillant sur cette longue table généreuse et accueillante d’ARTAME, à côté des autres artistes, elle ne profite que rarement de l’espace et du temps nécessaires pour élaborer confortablement de moyens ou de grands formats. En fait, quelques-uns de ses collègues font des croquis, d’autres se contentent de peindre le détail d’une main, d’un pied, d’un profil, d’autres encore travaillent debout devant un chevalet. En général, le plus souvent, Germaine s’attèle à de petits dessins colorés aux pastels et/ou aux aquarelles ayant toujours la dignité et la force de tableaux accomplis. Il arrive souvent que des dessins, réalisés l’un après l’autre, témoignent d’une continuité narrative où l’inconscient se marie aisément au conscient ; ou alors on constate une rupture, un changement, une mutation, un coup d’aile que des mots appropriés parfois soulignent ou exaltent. C’est un long travail, qui s’écarte nettement de la bande dessinée ou du livre illustré justement en raison de sa genèse exquisement artistique et libre. Car en fait, si toujours un thème dominant existe et une narration se déroule, cela ne descend pas vraiment d’un scénario ou d’un canevas établi en avance, mais d’un flux créatif ayant l’allure d’un voyage initiatique : « Je sais bien où je veux aller, je connais finalement mon but, mais je n’aime pas tout prévoir, tout organiser ! » À ce stade de mon observation, je trouve une ressemblance entre la « recherche » de Germaine et celle de Fellini : comme le grand réalisateur italien, elle revient toujours sur ses blessures ancestrales par le biais d’un rêve basé sur le désir et foncièrement ancré aux plaisirs et aux manques de l’enfance. Tout comme Fellini, avant de recomposer dans une « chose accomplie » l’immense travail — par de sages coupures et le montage bien maîtrisé —, Germaine ne compte pas les scènes dans le tournage de son « film », elle ne se lasse non plus de travailler à fond les infinies variations que son sujet préféré lui suggère.

Oui, bien sûr, il y a un sujet préféré, qu’on n’arrive à identifier qu’au bout d’une longue et réitérée observation, page après page : il s’agit d’un petit être aux multiples facettes qui subit soit les métamorphoses envisageables entre l’humain et la bête (notamment les petits animaux, les oiseaux et les insectes) soit les infinies combinations de genre entre hommes et femmes. Cette figure, on ne peut plus fragile et tenace à la fois, revendique le statut de son existence unique nous invitant à la suivre dans ses fouilles et découvertes merveilleuses. À ce propos, il faut que j’ouvre une parenthèse : en 2019, Germaine Raccah prêta l’un de ses dessins pour une couverture de L’Étrave (revue des Poètes Sans Frontières). En cette occasion, elle me partagea son bonheur avec une lettre remarquable, par laquelle je me permets d’établir un parallèle entre la couverture de cette revue et celle du Livre éternel que Germaine fait et défait telle une interminable toile de Pénélope. La suivante citation de cette lettre nous aide d’abord à donner un nom, Minette, au personnage que je viens de décrire, ensuite à pénétrer à fond le sens le plus authentique de ce que Germaine transfère consciemment sur le papier avec ses pastels et ses aquarelles avant de le transmettre au monde entier.

«Minette (chatte ou jeune fille), donne-lui un petit os pour la calmer. De l’Étrave offerte dans ses lumières, voici un ver comme sa peau recouvre le tissu et se charme de délicatesse pour exprimer sa couverture première épaisse en étoffe graine de tous ces rayons comme des pantalons embattent une jupette (jupe très courte) peut-être suspendue à ses anneaux en traînant sa chevelure tressée comme une langue insert ses lettres ouvertes dans des palmes accrochées où une minette chatouille son nez et trouve un nombril gommé. Sa bouche me donna un baiser dans l’exacte proximité d’une sensation énoncée pour le désir, car la gêne faisait bâiller le corps par une représentation intime d’un sac de spermatozoïdes. Pour une morale jaune et tiède, à la créativité aguerrie et née dans la paperasse, à la gaité inouïe, me voici, mêlée de poussière à la loure d’une vachette dans la seule raison d’une vie immortelle à m’élever dans la phosphorescence et guidée par cette grande et belle étoile, à me réserver dans les plaisirs. Voici le pêché qui a mangé la pomme défendue, pour une activité sur la terre rose et dans le ciel bleu, limailles esthétiques pour les rouages architectoniques, ce ne sont que dès prophéties inventives de ce beau métier soyeux, enveloppé pour un fer chaud d’étoffe rouge, foulée par mes choix et le salut de mon âme, infatuée beauté, plaisante, gourmande de luxures dont je rêve avec cette peau en chair dans mon si exotique sentiment, romanesque et romantique quoique alentour au soufflet meurtrier avec des feuilles au monde dorées et rousses, s’ouvre pour le bourrichon de ma vie, l’aquarelle géniale de mon rêve merveilleux. Germaine Raccah»

Entre Kafka et Fellini, s’adaptant au fur et à mesure à l’évolution de ses sentiments et de ses enquêtes, la peinture et la poésie accompagnent toujours Germaine Raccah, l’aidant à creuser dans le mystère de la vie. Il s’agit, au fond, d’une auto-analyse, filtrée et sublimée par la musique des mots et la magie des couleurs aux extraordinaires nuances qu’octroie son originale dialectique entre le dessin et la peinture à l’eau. Une auto-analyse aussi serrée qu’impitoyable, que Germaine Raccah exploite sans merci sur elle-même. Fouillant par exemple dans les arcanes de la naissance et de la souffrance adolescente. Ne se dérobant pas à la nostalgie d’un tas de petites choses essentielles à la survie (l’amour qu’on reçoit avec la nourriture, l’accueil et l’accompagnement dans la découverte du monde extérieur, et cætera). Cependant, le travail de l’artiste va bien au-delà de cette analyse sévère : lorsqu’elle va à la rencontre de son destin incertain (honni et désiré à la fois), s’aventurant à l’orée de l’absence et du manque affectif, Minette, le personnage-clé de Germaine, cohabite et se confond avec des animaux de toutes sortes et tailles, avant de traverser de continues métamorphoses. Pourquoi savoure-t-elle la magie douloureuse de “s’habiller pour sortir dans la vie” ? Pourquoi se soumet-elle au plaisir-tourment de se maquiller et se peindre les lèvres et les ongles (des ongles vraies ou fausses n’ayant pas que la fonction d’embellissement du corps féminin mais aussi celle d’armes de défense et, à la limite, d’attaque…) ? Je crois deviner la réponse : parce qu’elle, par le biais de ces rituels, va trouver un accord avec la dure réalité, avant de s’accouder à la rambarde de la vie pour appeler à la clémence : « Laissez-moi vivre, libre de m’exprimer selon ma nature ! Ne me privez pas de l’amour ! »

Giovanni Merloni

*

LE LIVRE AUX ONGLES POINTUS

Germaine Raccah 2025

En effeuillant le Livre-témoin ci-dessous, tout un chacun a la chance de s’immerger dans la joie captivante du dessin et de la couleur ainsi que de différentes techniques qui font le style original de notre amie Germaine.

*

La tête exiguë

entre les Poux, les Pieds

et les Fous HOMME-FEMME

TRANSGENRE

TRANSEXUEL

*

au vent qui chante et savoure

les êtres fleuris de David, Marie,

Alain, Jeff, Rosy, Christian, Jacob.

Fous errants autour du pigeon

comme pour le voir se farcir

une foulée au pied lancinant

autour des petits matins

déjeuner et après-midi

tranquilles au bonheur

*

Si c’est une comédie humaine

face à ses choix abyssaux

*

LA PEUR

*

ET C’EST LE FOOT

*

Mais, les mots ne sont

pas les choses, et les mots

pour bouger. Et que

se passe-t-il,

vraiment ?

*

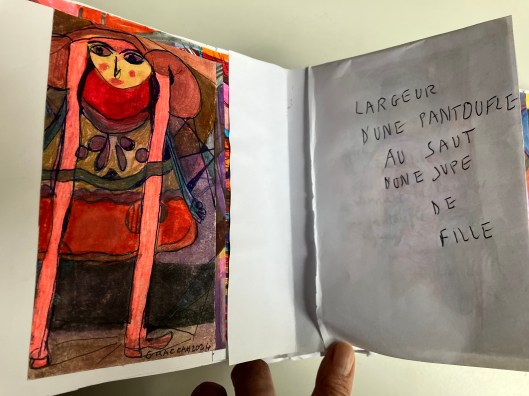

LARGEUR

D’UNE PANTOUFLE

AU SAUT

D’UNE JUPE

DE

FILLE

*

Et une ignorante

foulée pour faire bouger

le croûton de sable

et l’énergie sifflant

avec une oreille

attendrie

*

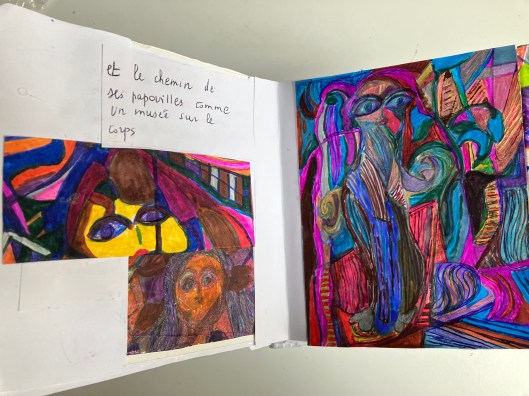

Et le chemin de

ses papouilles comme

un musée sur le

corps

*

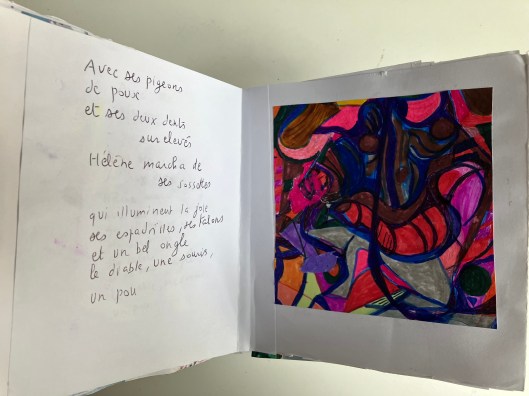

Avec ses pigeons

de poux

et ses deux dents

surélevées

Hélène marcha de

ses sossettes

qui illuminent la joie

ses espadrilles, ses talons

et un bel ongle

le diable, une souris, un pou

*

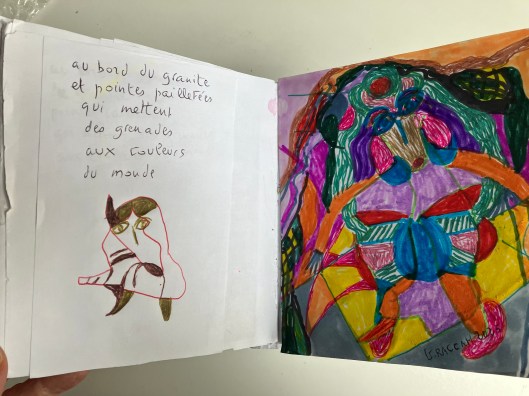

Au bord du granite

et pointes pailletées

qui mettent

des grenades

aux couleurs

du monde

*

C’est qu’est

le henné est

au miroir

des lèvres roses

*

ses chlakas vertes,

ses honteuses chaussures

d’étalon étroit

si peu méprisables,

le burlesque ne saurait l’être

avec les colibets dans un

neuf bœuf.

Beul donne trop le pied d’amour

qui pose la question avec le

plaisir trop peu clair de sa

jouissance, crie l’abominable

sensation de sa jouissance

désir atrophié, exécrable

comparution du sentiment

de quelque chose

*

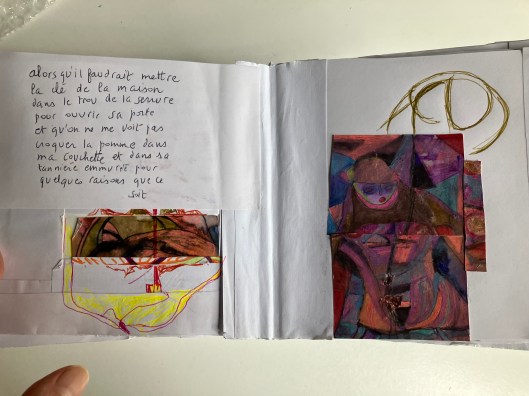

Car nous perdons

toujours une fébrilité

qui nous transperce

un pied-sur-l’autre

*

et ne plus croire à

la vulgarité

*

et la pomme

*

alors qu’il faudrait mettre

la clé de la maison

dans le trou de la serrure

pour ouvrir sa porte

et qu’on ne me voit pas

croquer la pomme dans

ma couchette et dans sa

tannière emmurée pour

quelques raisons que ce soit

*

Cher CH.

Seul avec le pageot qui

rit pour une chienne ses

chaussons, sans chansons,

le pigeon derrière la

maison, est une hybridation

très visible entendue par des

fous

C’est une affaire bien délicate

pour nos demoiselles qui

touchent la commotion, la convulsion

Connaissant les figures en dépit

de toute convention de ses

griffures

*

Et, pour ses téguments de

plumes demandant quelle

intronisation à la comédie

semble tirer l’oreille

inextricable et vivre de songes

devant un petit pot de confiserie

et engagé de joies douces

et de beautés touchantes,

griffes chaleureuses

de persils qui

permettent la

métamorphose de

sa fleur dans

le fruit d’un

arbre

*

DIRE

LE FÉMININ-MASCULIN

Le rouge aux lèvres apparaît

à la belle demoiselle,

ce que je suis sur ce qu’est

le sang

Dès lors qu’adolescente peinte

aux Désirs commençants

Je fouille un pelage

avec le persil de mon corps

produisant une séduction

perturbatrice et amante

d’une copulation normale

Et voilà au-dessus ou en

dessous

les semis de la mode aimante

sur cette bouche rouge

*

Conduisant les grains

jusqu’aux asperges

depuis la prime enfance

nous l’apprennent

les maternelles

de la classe

comme ces plantes de

ROI coton

de haricot

et de pois-chiche

pour un bonheur

reviviscent

*

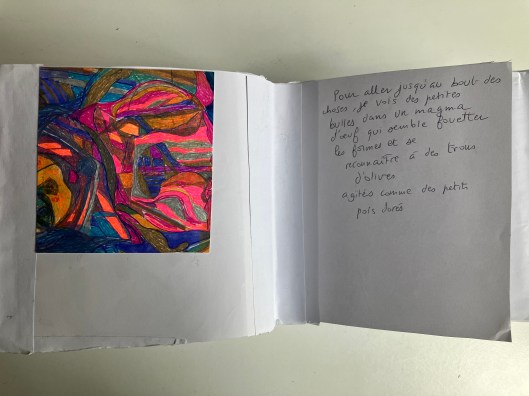

Pour aller jusqu’au bout des

choses, je vois des petites

bulles dans un magma

d’œuf qui semble fouetter

les formes et se

reconnaître à des trous

d’olives

agités comme des petits

pois dorés

Germaine Raccah

Quelques livres de Germaine Raccah (Archives d’ARTAME)