Le 27 mai dernier, en écrivant sur

Le Masque de la Mort Rouge, d'

Edgar Allan Poe, j'avais été amené à évoquer la tragique histoire de Martin, le fils de l'écrivain

Bernard Chambaz, mort à seize ans dans un accident de voiture sur une route galloise. Dix-neuf ans plus tard, à l'été 2011, celui pour qui le deuil ne passe pas décide de traverser les Etats-Unis, de la côte Est à la côte Ouest. Sur son vélo Cyfac peint en blanc laqué. Traversée qu'il avait déjà effectuée avec sa femme et ses enfants, dans une Oldsmobile aux sièges de cuir carmin. Martin en avait gardé un souvenir éclatant : "

Ce sont même les derniers mots de Martin, la dernière fois que nous nous sommes vus."

Cinq ans plus tard, le 20 juillet 2016, Chambaz et Anne, sa femme, se retrouvent au bord de l'océan Pacifique. Le jour choisi ne doit rien au hasard : il y a vingt-quatre ans, c'était celui de l'enterrement de Martin. Ils repartent pour une nouvelle traversée, d'Ouest en Est cette fois. Avec un nouveau compagnon de route,

Jack London : "

Jack est né en janvier 76, exactement comme Martin, à un siècle de distance, lui le 12, Martin le 15. Le nom même de Martin Eden

retentit comme un coup de cymbales et une sommation. Depuis vingt-quatre ans, ils sont inséparables. Il était temps de les mettre de plain-pied." Et ce périple donnera donc lieu à cet autre roman, publié en août 2019,

Un autre Eden.

Et pour moi, c'est aussi un coup de cymbales : après

La Mort Rouge, c'est

La Peste écarlate de Jack London, qui en est directement inspirée, que je dois chroniquer. Tout est savamment intriqué, comme de juste. Mais comme souvent, dans ces rencontres fomentées par l'Attracteur étrange, d'autres détails viennent pimenter le plat : ce premier chapitre inaugural, intitulé Vancouver, fantasme un compagnonnage entre les deux Martin :

"En retour, Martin voudrait lui confier un souvenir de lecture mais Jack le prévient qu'il serait temps de mettre le cap sur l'Aquarium pour voir les méduses. Avant qu'ils ne s'évanouissent dans les vestiges de la forêt primaire, il lui glisse à l'oreille une phrase énigmatique où il est question de tendresse timide et de coeur forcené.

Et personne n'y peut rien si j'entends l'écho d'une autre phrase qui me talonne depuis une éternité. "BIENHEUREUX CEUX QUI MARCHENT DANS LE FOUETTEMENT FURIEUX DES AILES DE L'ANGE." Celui qui a réussi à ramasser en si peu de mots la quintessence de nos vies, celui-là peut vivre en paix." (p. 15)

Celui-là s'appelle

Jean Giono, dont la phrase est tirée de

Pour saluer Melville, "

qui aura été, précise Chambaz dans son après-propos,

s'il faut citer ses sources, mon motif et la puissance tutélaire sous laquelle j'aimerais me placer." Or, Giono est cité aussi dans mon article de

La Mort rouge, à travers une phrase du

Hussard sur le toit, où il compare le choléra à un lion marchant à travers villes et bois.

Mais c'est un autre animal qui s'est glissé dans l'extrait ci-dessus, un animal qui a déjà hanté mes nuits et mes

carnets, la

méduse, qui s'était faite discrète ces derniers temps et qui, à la faveur de ces correspondances nouvelles, resurgit de l'abysse. Pas seulement dans le roman de Chambaz, mais dans celui de Nicolas Clément,

Sauf les fleurs, que j'ai lu le même jour que

La peste écarlate. Et dont une phrase me revint, comme le retour du battant sur le bronze d'une cloche :

"Je la rejoins sur son lit de méduses." (p.48)

Marthe, la narratrice, est au chevet de sa mère, plongée dans le coma à la suite des coups donnés par le mari. "Nos belles heures ont coulé. Le sel a fait remonter les noyés et les jambes de Maman me poussent. Je me dresse alors, je commande aux vagues, je vis, je nage, je suis l'amputée surprise par la greffe. J'ai l'âge de me planter, maintenant." L'amour n'y pourra rien, la mère ne remontera pas la pente fatale.

Fâcheux temps pour les mères : celle de Nell et Eva dans le roman de Jean Hegland, Dans la forêt, malgré tout l'amour cette fois du père, succombera d'un cancer peu avant la catastrophe.

De ce livre, je passai alors à

Lisière, de

Kapka Kassabova, parce que là aussi il était question d'une forêt, parce que là aussi il y allait d'une catastrophe, ou plus précisément d'un enchaînement de catastrophes, et parce que là aussi une femme en rendait compte. Je ne connaissais pas Kapka Kassabova, et pas plus le pays sur lequel elle écrivait, c'est cette obscure intuition qui me saisit parfois qui m'avait fait choisir ce livre entre cent. Marc Semo commence ainsi sa chronique dans

Le Monde du 14 mars dernier :

"Ultime contrefort de la chaîne des Balkans au bord de la mer Noire, la Strandja est une terre mystérieuse. Une « forêt ancestrale qui foisonne d’ombres et vit hors du temps », écrit Kapka Kassabova dans Lisière, fascinée par ces montagnes où « débute ce qu’on pourrait appeler l’Europe et s’achève ce qui n’est pas tout à fait l’Asie ».

Un entre-deux-mondes où passent les frontières bulgare, grecque et

turque, que l’auteure raconte d’une prose puissante dans un récit dédié « à celles et ceux qui n’ont pas réussi à passer de l’autre côté, jadis et maintenant »."

De ce livre émouvant, parfois terrible, que je n'ai pas encore achevé à l'heure où j'écris, je relevai très tôt, page 31, alors que l'auteur évoque l'été 1984, et les plages de la Bulgarie méridionale, le saisissant paragraphe suivant :

" Je levai les yeux des pages constellées de sable de mon livre, un roman de l'américain Jack London - si américain que c'en était grisant -, dont le protagoniste, Martin Eden, se noie délibérément, car devenir écrivain à succès n'a plus aucun sens sur le plan moral dans un monde capitaliste. Mon ouvrage préféré de London est L'Appel de la forêt, une aventure qui tourne mal... Mais quelle aventure ! J'avais une folle envie d'aventures, de toutes sortes, ou presque. Si, depuis ce rivage, vous nagiez vers le sud, comme mon père qui disparaissait au large des heures durant, par-delà les bancs de méduses géantes, le terrain de camping et la plage connue pour attirer les nudistes et les hippies, pas les familles rangées comme la nôtre, vous finissiez par vous retrouver en Turquie."

London, Martin Eden et les méduses d'un même élan. Avec cette noyade finale qui résonne avec les mots de Nicolas Clément décrivant l'agonie de la mère de Marthe.

Je notai cela le 15 juin. Deux jours plus tard, j'achetai et lisai d'une traite le récit de la plasticienne

Clémentine Mélois,

Dehors, la tempête. Titre qui s'éclaire à la découverte de la page 43, intitulée

La mer, la mer :

"Tout me ramène à l'océan, alors même que je nage si peu, que j'ai le mal de mer et le vertige des étendues sans fin. Je n'aimerais pas être marin mais je ne connais pas de plus grand plaisir que celui de lire des histoires d'aventures maritimes, à l'abri et au sec sur la terre ferme, tandis qu'au-dehors la tempête - c'est-à-dire l'infini - fait rage inutilement.

Melville, Conrad, Monfreid, Moitessier, Faulkner et Loti, Stevenson, Mac Orlan, Jules Verne, Defoe, London, Hemingway ! Sans se mouiller, sans être obligé de tenir la barre et de maintenir le cap, du crachin plein la figure. Sans prendre de ris, sans carguer la grand-voile, sans crainte d'attraper le rhume, sans être barbouillé."

L'humour de

Clémentine Mélois, qu'on entrevoit avec cet extrait, je l'avais éprouvé la première fois en découvrant dans une galerie parisienne (était-ce avant ou après avoir visité le petit musée Delacroix, rue de Fürstenberg ? je ne sais plus) les travaux de ses cinq dernières années. J'avoue avoir adoré ses bols bretons :

ainsi que son détournement de

L'Angélus de Millet* :

|

| Les Geeks |

Elle s'illustre aussi par ses détournements de titres de livres, par exemple celui-ci :

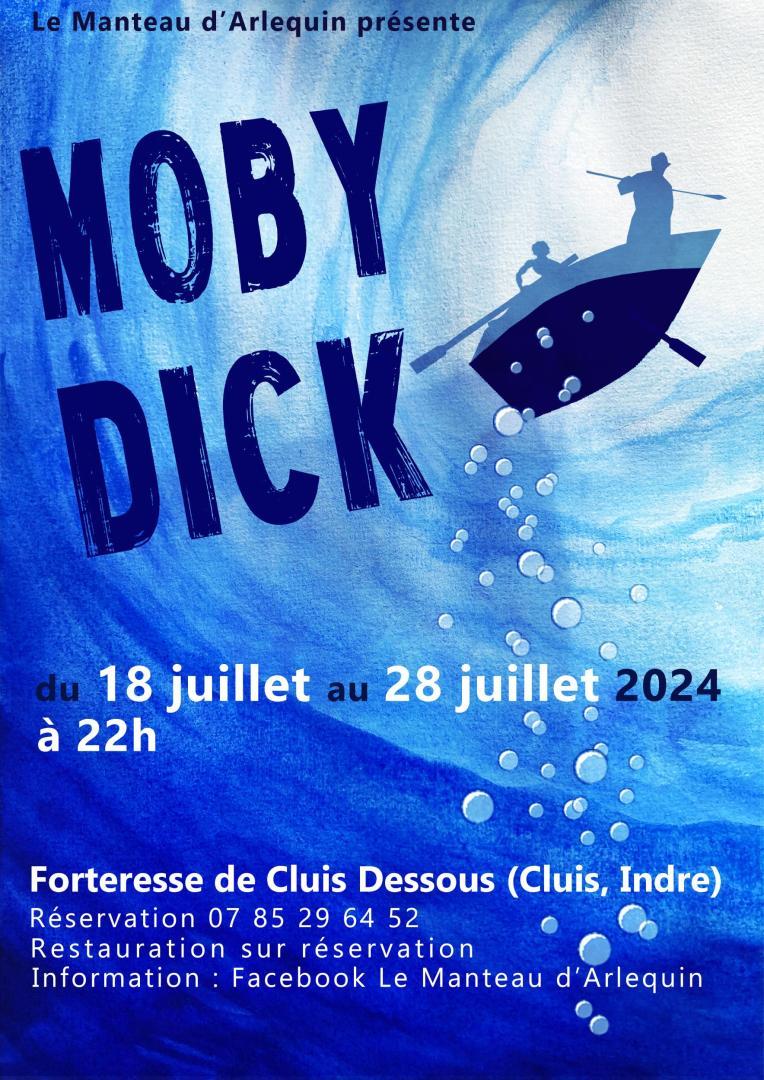

On retrouve Melville et Giono, et bien sûr ce

Moby Dick qui est le livre favori de l'auteure, cité un peu plus loin page 45 :

"Le capitaine Achab arpente le pont, j'entends au-dessus de ma tête les grincements du bois au passage de sa jambe d'ivoire. Achab poursuit la baleine blanche qui est un cachalot, pendant que Yann, de Pêcheurs d'Islande, ce pauvre Yann, serre les poings en sombrant au fond de l'eau noire, comme coule Martin Eden en maudissant les hommes."

C'était donc la troisième apparition de Martin Eden en quelques jours, et la seconde évocation de sa noyade.

Oui, mais les méduses ?

Les méduses ne sont pas en reste : dans le chapitre précédent, il est encore question de

Moby Dick. "

Plus qu'un souvenir, écrit-elle,

je conserve de cette lecture le sentiment d'une sorte de longue traversée, avec des moments de contemplation et des scènes d'action subites et intenses. De la langueur certainement, quelques longueurs sans doute, mais je ne me souviens pas de m'être ennuyée pendant le voyage." De là à conseiller la lecture du livre à un ami, il y a un pas qu'il ne convient pas forcément de franchir : "

Une enquête auprès des proches à qui j'avais (vivement) recommandé de lire Moby Dick

m'a ainsi permis une statistique, selon laquelle mon roman adoré serait en réalité constitué à 90% d'ennui, comme notre corps à 65% d'eau. Je refuse d'y croire. Tout dépend certainement de ce qu'on fait de cette eau, ou de cet ennui. Une méduse, par exemple, est composée d'eau à 98 %. C'est effarant quand on y pense! Comment une grosse chose gélatineuse et aussi dense peut-elle être composée à 98 % d'eau ?" Elle songe alors que son corps contient la même proportion d'eau que celui d'un sportif de haut niveau comme Zlatan Ibrahimovic, ce qui n'empêche pas leur aspect général de différer. Elle en conclut donc, nul ne pouvant nier cette évidence, qu'il en va de même avec le pourcentage d'ennui dans un livre : "

Suivant cette théorie, l'ennui harmonieusement réparti dans Moby Dick

en fait donc un footballeur professionnel ou une méduse."**

Ainsi allons-nous, de lecture en lecture, du drame au sourire, de l'ennui à la passion, en essayant le plus possible de placer nos pas nous aussi dans le battement furieux des ailes de l'ange.

______________________

* Pour en voir plus, voir sa page

Facebook

** Pour en savoir plus

sur Moby Dick, voir les (nombreux)

articles que je lui ai consacré.