"Il n'y a que le rêve qui permette de voyager à une bonne hauteur."

Pierre Gascar, Le présage, Imaginaire/Gallimard, 1972, p. 17.

Reprenons. L'article précédent, Vivre dans les ruines, est issu pour l'essentiel d'une note de bas de page débouchant elle-même sur une autre note de bas de page ouvrant sur l'univers post-exotique de l'écrivain Antoine Volodine, un univers de ruine et de destruction qui entre en résonance avec les deux livres lus en parallèle ces derniers jours, Lisière de Kapka Kassabova, et Générations collapsonautes d'Yves Citton et Jacopo Rasmi, dont le sous-titre, je le rappelle, est Naviguer par temps d'effondrements. Un cheminement quasi-souterrain, rhizomatique, qui doit laisser dubitatif, j'en ai bien conscience, le lecteur plus cartésien, mais cet itinéraire possède sa cohérence et sa nécessité, du moins en ai-je la forte intuition. Sceptiques ou non, je vous propose de poursuivre avec le narrat 33 des Anges mineurs de Volodine, intitulé Gina Longfellow.

|

| Berger dans les montagnes de la Strandja, sur la frontière turco-bulgare. Photo: Nedret Benzet |

Narrat important puisque c'est celui où Will Scheidmann, accusé par les grands-mères d'avoir rétabli le capitalisme, échappe à la sentence de mort, et voit sa peine commuée en surveillance à vie. C'est Lilly Young qui est en charge de l'annonce. Young, un nom bien paradoxal pour une grand-mère presque hors d'âge : "La tricentenaire marchait sur une surface qui, même pour les bêtes, était restée tabou pendant deux ans après que les aïeules eurent abreuvé Scheidmann à l'alcool de yoghourt et qu'elles se furent retirées pour le fusiller."

Cet alcool de yoghourt me rappelle immédiatement un passage du livre de KK où elle entreprend une excursion dans les Rhodopes en compagnie de quelques personnages assez louches :

"Du temps de l'opulence et du libre-échange, Les Rhodopes étaient constellées de laiteries appelées mandras. Les voyageurs y faisaient halte pour s'approvisionner en fromage, en yaourt et en katuk, la première crème du lait, très riche. Au début du XXè siècle, le microbiologiste russe Ilia Metchnikov, un pionnier, décréta que la mandra, avec ses sacoches en cuir permettant de transporter le lait par-delà les sommets, était la clé de la longévité légendaire des locaux. Metchnikov détermina l'agent qui fortifiait la flore intestinale et prolongeait la vie : le yaourt. Lactobacillus bulgaricus, baptisé d'après Grigorov, étudiant en médecine bulgare établi à Genève qui isola la bonne bactérie permettant la fermentation du lait en yaourt, est vivant, et même fringant, dans nos pots de yaourt." (p. 329-330)

|

| Extrait du site de Danone |

En France, en 1912, c'est un homme dont le nom n'aurait pas déparé dans la galerie de personnages volodiniens, Aram Deukmedjian, qui ouvre une crèmerie-restaurant nommée « Cure de Yogourt », 8 rue de la Sorbonne à Paris. Il obtient même le parrainage de Metchnikov, ce qui lui permet d'apposer sur

ses yaourts la mention « Seul fournisseur du Pr Metchnikov ».

Il sera suivi en 1919, à Barcelone, par le médecin Isaac Carasso qui ouvre une boutique

de yaourt à partir de ferments issus de l’institut Pasteur (mais à l'origine le yaourt, considéré comme un médicament, est d'abord vendu en pharmacie). Il crée dès

lors la marque Danone inspirée du surnom qu’il donnait à son fils

Daniel (Danon, « petit Daniel » en catalan.")."

On en déduirait presque que c'est le yoghourt (ou l'alcool dudit yoghourt*) qui a prolongé la vie des grands-mères, mais si nous reprenons le texte de KK là où nous l'avons interrompu, on voit que l'on demeure sur le motif qui nous a accompagnés jusqu'ici : "Mais tout ce qui subsiste de ces mandras où le yaourt a vu le jour, ce sont des ruines. Et quelques idiomes laitiers."

Tandis que Will Scheidmann subit l'interminable monologue de Lilly Young, que la nuit succède au jour, et le jour à la nuit, il est écrit qu'il baissait la tête "comme un animal en quête de lichen, il regardait par en dessous, secouait sa chevelure en tresses grasses et ses bras pareils à des liasses de lanières vésiculeuses, et les secousses se communiquaient aux longues bandes de peau et de chair squameuse qui partaient de son cou pour lui cacher entièrement le corps et les jambes." Plus loin, dans le narrat 38, Naïsso Baldakchan, on lit que "les algues de cuir qui bourgeonnaient partout sur son corps l'empêchaient d'avancer, se prenaient dans ses jambes, bruissaient."(p. 180)

Lichen, algues... sur la même page 97 du livre de Citton/Rasmi (CR), où la note de bas de page me renvoyait sur l'article de Joëlle Le Marec, je lis :

"Le documentaire L'Algue et le Champignon de Claire Second (2016) focalise notre attention sur les lichens, que nul ne songe généralement à regarder mais dont nous pourrions faire une autre figure emblématique pour certaines générations collapsonautes. Le film limite les présences humaines projetées sur des fonds minéraux où prolifèrent ces formes de vie discrètes et symbiotiques ; à la fois mycobiontes (champignons) et photobiontes (algues), les lichens associent la photosynthèse des plantes à l'extraction mycélienne de sels minéraux et d'humidité sur les supports (rocheux ou lignés) où il s'installent. Cette double vie des lichens leur permet de survivre et de prospérer dans des environnements extrêmes (déserts, très hautes montagnes) où aucune autre espèce vivante ne peut subsister. Le film se termine sur des images d'édifices humains abandonnés, effondrés, habités seulement par des lichens et par des ombres de revenants. En donnant l'image d'une collaboration symbiotique entre deux espèces (algue et champignon), les lichens offrent aux collapsonautes un modèle d'association résiliente et résidente qui permet de ne pas fuir son milieu hostile."

Lichens que nul ne songe généralement à regarder, écrivent CR, grief que l'on ne saurait me faire, car je suis depuis longtemps fasciné par ces formes de vie, et la beauté de leurs inscriptions sur la roche ou l'écorce. Ainsi ce mur de Dordogne...

... que je mettais en correspondance avec les châles de la collection Moser qui avaient tellement ému Rainer Maria Rilke (Le centre noir du châle, 29 août 2013), en un texte comme empli par prémonition des senteurs volodiniennes, avec ces références orientales et ces arrière-grand-mères : "... des châles, des châles de cachemire de la Perse et de Turkestan,

tels qu’on en voyait prendre une valeur touchante sur les épaules

doucement tombantes de nos arrières-grands-mères ; des châles au centre

rond, ou carré, ou étoilé, sur un fond noir, vert ou ivoire, chacun d’eux un monde en soi,vraiment, oui,

chacun un bonheur complet, une félicité totale et peut-être un total

renoncement –chacun tout cela, tout tissé d’humain, chacun un jardin

dans lequel tout le ciel de ce jardin était dit, était contenu aussi,

comme dans le parfum du citron l’espace tout entier, le monde tout

entier probablement, que l’heureux fruit a intégré jour et nuit

dans sa croissance, se communique."

Ailleurs, sur FB, ce lichen sur les noyers gémellaires :

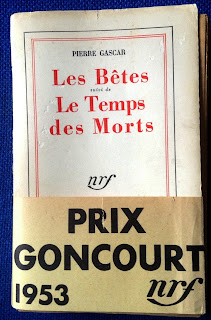

Avant de revenir dans un prochain article sur le texte de Joelle Le Marec, et donc Anna Tsing et Sebald, je profite de cette dérive lichenienne pour évoquer une nouvelle fois un de mes auteurs fétiches, si peu connu de nos jours, Pierre Gascar. Celui-ci, dans Le présage, publié pour la première fois en 1972, posait "d'une manière presque prémonitoire, dit justement la quatrième de couverture de l'édition L'Imaginaire/Gallimard, toutes les questions actuelles de l'écologie." La singularité de Gascar est qu'il entre dans ce questionnement à travers la raréfaction ou la disparition des lichens :

"Le souvenir des brumes et de la pénombre subarctiques donnait maintenant à cette réalité des contours flous, fantomatiques, qui l'apparentaient aux mauvais rêves, aux obsessions de la mélancolie. Comment en aurait-il été autrement ? Existe-t-il au monde chose plus informe, plus propre à susciter l'abattement que les lichens touchés par le flétrissement et déjà entrés en décomposition ? (...) Un charnier végétal, une plaie courant tout le long du cercle polaire et qui, plus tard, fermenterait sous la neige, comme la gangrène sous la charpie.Voir aussi Lichenigmes.

Ainsi, dans la mort, s'affirmait, avec encore plus de force, la propriété que possédaient les lichens, à cause de l'imprécision de leurs formes et de leurs couleurs, de déborder dans le mental et le surnaturel. Mal de notre temps, conséquence de l'excès de nos connaissances et de notre pseudo-rationalisme, phénomène entièrement définissable en termes de physique, la disparition des lichens prenait cependant le caractère fantasmagorique des signes, des présages, et faisait s'étendre, dans la nuit polaire, quelque chose d'assez semblable à une apparition."(p. 45-46)

|

| Montagnes des Rhodopes, Bulgarie (Filip Stoyanov) |

_____________________

* Sans doute à rapprocher du koumis ou koumys, qui contient jusqu’à 2,5% d’alcool, fabriqué avec du lait

de jument, d’ânesse ou de vache. "Courante dans les steppes russes et en Asie depuis fort

longtemps, cette boisson fut très appréciée du temps des Tartares, des

Cosaques et des Russes, soit du xiii e au xix e siècle. On le consomme

traditionnellement en Asie centrale." (Source)